Je m’informe

L’étude des roches, des gisements de minerais et de leurs répartitions, nous offrent une lecture du grand livre de l’évolution de la terre sur notre territoire au fil des 500 derniers millions d’années.

Les sols qui les recouvrent, eux, s’ils dépendent en grande partie de la roche mère sur laquelle ils se forment, sont le reflet des changements climatiques anciens, qui conditionnent le couvert végétal naturel, mais aussi l’activité de l’homme au travers de l’agropastoralisme et de l’exploitation du sous-sol. Riches d’une biodiversité insoupçonnée et vitale au bon fonctionnement des écosystèmes, les sols se doivent d’être respectés par des pratiques agricoles et industrielles moins polluantes, agressives et destructrices.

Histoire géologique

En Aveyron, on rencontre des représentantes de chacune des grandes familles de roches de la planète (voir encadrés). Une diversité qui permet à elle seule, de raconter la longue et tumultueuse histoire qui a créé le relief des paysages tel que vous les connaissez aujourd’hui.

Le temps des montagnes

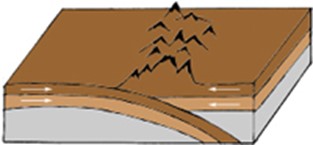

Notre voyage dans le temps commence à la dernière phase de l’ère primaire, de -360 à -295 millions d’années. A cette période, les deux seuls supers continents entrent en une lente collision qui génère, sous la titanesque pression, une longue chaîne montagneuse appelée Chaîne Hercynienne. Ce massif, aujourd’hui très érodé, est toujours représenté chez nous par les massifs cristallins que sont les Monts de Lacaune, du Lévezou, d’Aubrac et des Cévennes. Il se reconnaît à ses roches métamorphiques (gneiss, micaschistes, schistes) et plutoniques (granite). La Chaîne Hercynienne haute de plus de 6000 m à la fin de son érection, va être rapidement affectée par de grandes factures et effondrements qui disloquent le socle et forment plusieurs grands bassins (Camarès, Marcillac…). Très vite l’érosion entreprend son efficace travail d’altération des roches : sables, argiles, débris rocheux s’accumulent dans ces bassins. Ils seront définitivement colmatés par des grès rouges (oxydes de fer) : ce sont Les Rougiers que vous voyez encore aujourd’hui. En « seulement » 50 millions d’années, sous un régime extrêmement pluvieux et chaud où l’on trouve aussi la période du Carbonifère, la Chaîne Hercynienne est totalement aplanie et forme l’immense pénéplaine du Massif Central.

L’arrivée de la mer

Au Secondaire, il y a environ 200 MA, la pénéplaine subit un affaissement lié à l’étirement de la croûte terrestre qui s’accompagne de cycles successifs d’envahissement et de retrait d’une mer intérieure communiquant avec l’actuel bassin aquitain par le détroit de Rodez. Dans ses eaux chaudes et peu profondes, la vie aquatique est très riche. Pendant près de 80 MA, coquillages, foraminifères, planctons coquillers, constitués en partie de carbonates de calcium, meurent et s’accumulent au fond des eaux. Tout au long du Secondaire, les sédiments s’entassent en strates successives qui formeront plus tard les épaisses couches de calcaire, roche mère des Causses

Le feu et la glace

Il y a 80 MA, peu avant le début du Tertiaire, les Pyrénées, puis plus tard les Alpes (40 MA), nées de la collision entre les plaques européenne, ibérique puis adriatique, se soulèvent, font jouer les anciennes failles et provoquent de titanesques fractures dans les massifs calcaires. Les eaux de ruissellements s’y frayent lentement un passage, creusent des vallées, puis des gorges, modelant peu à peu le relief et la structure si caractéristiques des Grands Causses, appelé modelé, ou système karstique.

Mais un autre évènement géologique majeur du milieu du Tertiaire (± 20 Ma), est le début du volcanisme du Massif Central lié aux mouvements tectoniques et aux fissurations du socle cristallin. Peu après le début de cette longue période qui s’étale jusqu’au néolithique (-5000 ans), éruptions et coulées de lave modifient le faciès du Massif de L’Aubrac (6 à 9 Ma). Les vestiges des cônes basaltiques des volcans y sont encore bien visibles aujourd’hui : Puy de Mailhebiau (sommet de l’Aubrac), Puy de Gudette, Volcans de la Garde et de Fontgrande (près d’Espalion), etc…

Le volcanisme caussenard

Le volcanisme caussenard est apparu beaucoup plus tard, entre 2,5 et 0,8 Ma. Durant cette période, de nombreux petits volcans ont laissés s’échapper des laves qui se sont épanchées dans d’anciennes vallées et qui ont recouvert quelques zones des plateaux (Azinière, Eglazine, Saint- Jean- d’Alcapiès, etc.). Ailleurs, suite à l’érosion qui les a mises au jour, on peut observer des inclusions de basalte qui ont jadis envahies des failles, comme en face de Roquefort-sur-Soulzon ou sur le Plateau du Guilhaumard.

Le quaternaire est quant à lui est marqué par la dernière grande période glaciaire (± de 120 000 à 10 000 ans). Les glaciers recouvrent alors l’Aubrac sur 500 km2 et une épaisseur de 200 m ! On y retrouve des éléments caractéristiques de leur présence passé : vallées en U, moraines, blocs erratiques, surcreusement occupés par des tourbières ou des lacs, et des vallées en auge (en U) comme en amont de la Selves ou de la Boralde de Saint-Chély. Lors de la fonte des glaciers, vers – 12000 ans, la débâcle accélère le creusement des vallées et des boraldes, courtes gorges étroites qui dévalent vers le Lot et la Truyère.

Des ressources à exploiter

Au cours de la formation des sous-sols aveyronnais, différentes ressources minérales se sont mises en place et ont ensuite été exploitées par l’homme.

Le charbon

Certains dépôts sédimentaires qui ont comblé les bassins formés à l’ère primaire étaient très riches en végétaux. Cette matière riche en cellulose et en lignine, s’est progressivement accumulée dans les profondeurs du sol et s’est transformée en charbon. Son exploitation est donc souvent souterraine (mines) mais les plissements et l’érosion peuvent faire affleurer le charbon qui est alors extrait à ciel ouvert comme c’était le cas à Decazeville jusqu’en 2001. Un produit charbonneux se forme également dans les tourbières. Cependant, l’absence d’enfouissement ne mène jamais à un vrai charbon mais à de la tourbe, moins riche en carbone (55% de carbone contre 85% pour le « vrai » charbon et 60% pour la houille).

Le gypse

Les carrières de gypse du Rougier de Camarès ont été exploitées dès le 18ème siècle. Chauffé pendant plusieurs heures dans des fours à 150°, le gypse était transformé en blocs de plâtre. Une fois réduit en poudre par les moulins, il pouvait servir à la construction ou à l’agriculture.

Les métaux

Des filons métallifères se sont mis en place dans les failles du socle hercynien aveyronnais. Certains ont été exploités du temps des Romains à nos jours. Plomb, zinc, argent, cuivre, fer… les gisements ne manquaient pas. Parmi eux, il faut noter particulièrement celui de Bertholène qui contenait un élément métallique radioactif : l’uranium.

Les sols à l’épreuve de l’Homme

Bien au-dessus des roches des profondeurs terrestres, il est là, moins épais certes mais regorgeant d’une vie que l’on imagine à peine. Le sol que nous foulons sous nos pieds contient 260 millions d’êtres vivants par mètre carré, pour la plupart microscopiques. Bactéries, vers, champignons et algues abattent un travail monstrueux. Ils décomposent les débris végétaux tombés au sol et les recyclent en éléments nutritifs indispensables aux plantes (azote, phosphore). Ils favorisent aussi le développement de certains arbres en vivant en symbiose avec eux, bref, le monde végétal leur doit beaucoup… et nous aussi ! Le sol nourrit notre agriculture mais il joue aussi un rôle dans l’épuration et le drainage de l’eau.

Sols et agriculture

En Aveyron, on trouve deux grands types de sols : des sols basiques riches en calcium et en magnésium qui se forment sur les roches calcaires (Causses) et des sols acides qui se forment sur les roches siliceuses (Rougiers, Monts). L’activité agricole est difficile sur les sols les plus acides qui ralentissent la vie bactérienne et peuvent parfois s’avérer toxiques pour les plantes. Deux autres contraintes sont rencontrées par les agriculteurs aveyronnais : une forte érosion des sols dans les Rougiers et une structure souvent très caillouteuse qui ne facilite pas le travail de la terre.

Si l’activité humaine est parfois mise à rude épreuve par la nature des sols, l’inverse est malheureusement tout aussi vrai. L’agriculture a sa part de responsabilité dans la pollution par les pesticides et dans le tassement et l’érosion des sols par les engins agricoles. De nouvelles pratiques commencent à se mettre en place, notamment grâce à une politique de subventions qui incite fortement les exploitations à s’adapter. La Chambre d’Agriculture de l’Aveyron agit pour la protection des sols avec la création d’abreuvoirs et de points d’eau.

Sols et industrie

Mais au banc des accusés de la pollution des sols, on oublie souvent les industries dont l’impact n’est pourtant pas négligeable. La base de données du ministère de l’écologie sur les sites et sols pollués (Géorisques) recense plusieurs exemples aveyronnais. Parmi ceux-ci il faut noter les pollutions dues à l’ancienne activité de ganterie à Millau et surtout celles du bassin de Decazeville où les sols gardent des traces importantes de l’activité minière et sidérurgique intense qui y a pris place. D’ailleurs, une étude de l’Institut National de Veille Sanitaire a été lancée en septembre 2008 car des concentrations élevées en plomb, en cadmium et en arsenic ont été relevées dans cette région.

J’agis pour préserver les sols

Visiter

Voilà quelques idées de visites sur les sols et la géologie pour prolonger votre lecture de aveyron-environnement…

- Terra Memoria : un centre de culture scientifique plus particulièrement centré sur la formation géologique de l’Aveyron et de ses paysages

- Musée de géologie Pierre Vetter : la géologie à l’échelle de la région Midi-Pyrénées

- Musée de la mine Lucien Mazars : exploitation minière et industrielle de bassin de Decazeville-Aubin

- Musée du plâtre : ou comment exploiter le gypse…

- Sites ruiniformes de Montpellier le vieux, Roquesaltes et Rajal del Gorp

Etre écocitoyen

Vous voulez lutter contre la pollution et la détérioration des sols ? Voilà 10 gestes éco-citoyens faciles à effectuer au quotidien…

- Préférer les coccinelles aux pesticides pour votre jardin

- Ne pas laisser votre huile de vidange se déverser par terre

- Utiliser des produits ménagers non polluants

- Privilégier les produits issus d’une agriculture respectueuse de l’environnement

- Ramener vos médicaments périmés à la pharmacie

- Militer contre l’usage de 4×4 en pleine nature

- Ne pas écraser les petites bêtes du sol

- Epandre de petites quantités d’engrais naturels (compost, fumier)

- Lors de chutes de neige, sabler et gravillonner votre accès de garage plutôt que de le saler

- S’engager pour limiter la construction de nouvelles infrastructures routières

En savoir +

Documents et ouvrages peuvent être empruntés au centre de ressources du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du Rouergue, cliquez ici pour consulter l’intégralité de notre base de données.

S'inscrire à la lettre d'information

S'inscrire à la lettre d'information